小さな頃からものづくりが好き

私は物心がついた4歳あたりから物作りが好きで、厚紙でミニチュアを作ったり竹ひごと紙で凧を作ったり、油粘土で動物を作ったり、木を削って動物を彫ったりしていました。

当時の一番好きなテレビ番組は『つくってあそぼ』です。

毎日思いつくままに色んな材料を組み合わせて膨大な作品を生み出していました。

思いつくとすぐに作りたくなる性格で、まったなし。

材料が家に無いと分かると今すぐ材料が必要と父を駆り出し1日にホームセンターを2往復したり、一軒目のホームセンターに目当ての素材が無いので別の店へハシゴしたりしていました。

今思うとこだわりが強い子供でした。父は当時大変だったと思います。

父は何でも作ってくれた。

父は幼少期の私にとって魔法使いのような存在で、私の欲しい物は大抵作ってくれました。公園の砂場が汚れていると知った父は家の小さな庭に穴を掘り木枠をはめてきれいな砂場を作ってくれました。他には椅子や、キーケース、釣り竿やスプーン、ペン立て、何でもデザインを考えたら作ってくれました。父も自らデザインして作るのが好きで、お互いにイメージを出し合って構想を練っていたのを思い出します。

小学校低学年の頃に鍛冶屋さんの鋼を打つ姿に憧れていた時期がありました。

「鋼を叩いて刃物を作ってみたい!」

父に話すと、少し考えてから父は私に釘一本と金槌を渡し

「金槌で釘を叩いてみい。」と父は言い私はにっこり笑って釘を叩きはじめました。

何度も叩いているうちに釘の先が平たく伸びて小さな金属の板になりました。

これを父は砥石で研いで刃を作り、取手と鞘を作ってペーパーナイフにしてくれました。

失敗したら助けてくれる

いつも父は「見てみて。失敗しちゃった。上手くできないんだけど、お父さんならどうする?」

と聞くと優しく失敗した理由と改善案を教えてくれました。

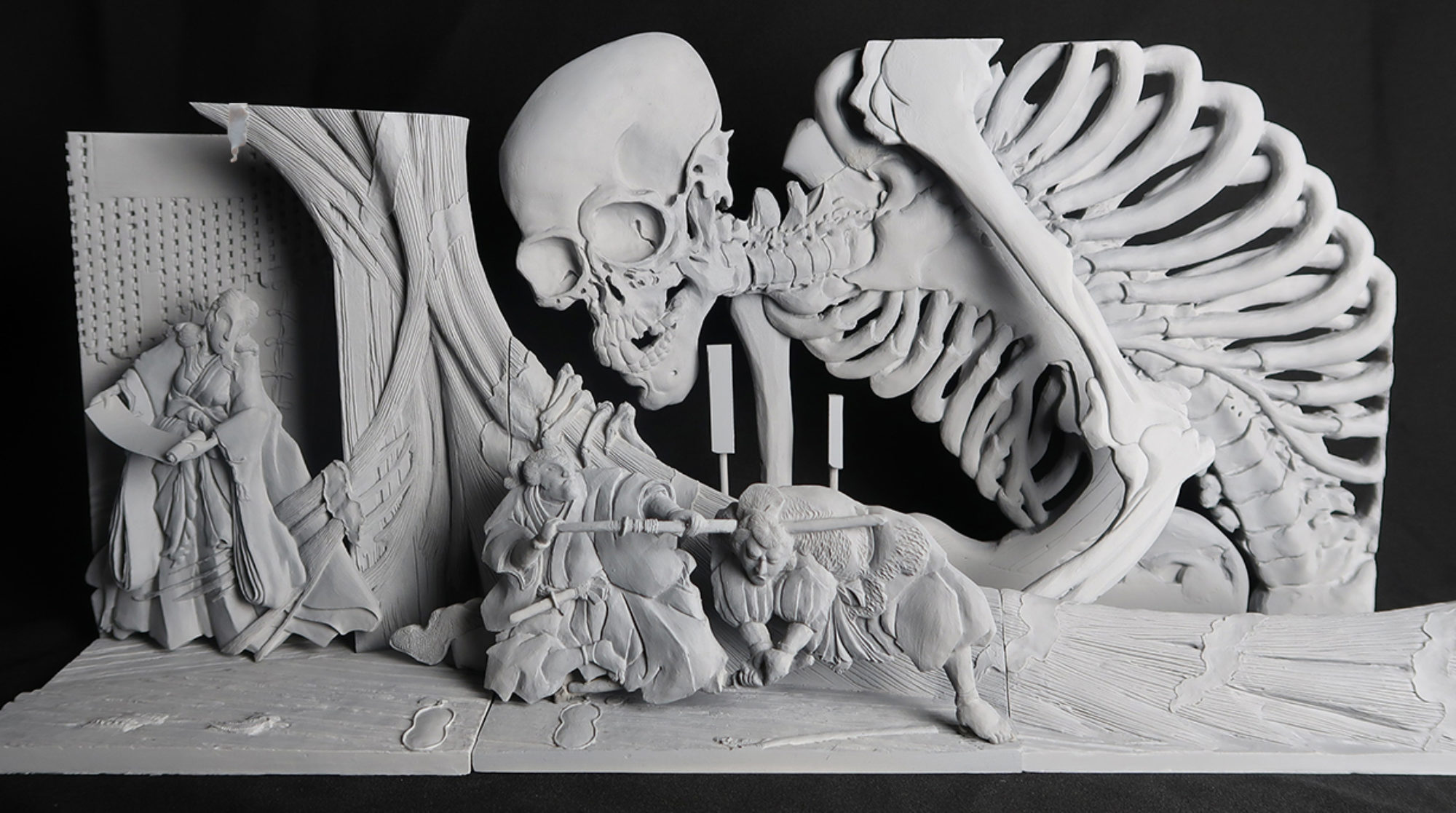

父は寺社仏閣の欄間(らんま)など特注の彫り物をする伝統工芸士なので木工に関する技術と知識が豊富でした。なので家に父の仕事場があることをいい事に仕事場に入り浸り勝手に作りたいものを作らせてもらっていました。

今思うと物作りが好きな私にとっては最高の環境でした。

今も父は仕事を現役で続けていて私が分からない事があると聞きますし、逆に私が父に教えたりする事もあります。

私が教室で指導する時は父に教わったように、失敗した理由と改善点を同時に伝えたいと思っています。

造形教室開催のお知らせ

関連記事